2024年9月25日,由北京外国语大学日语学院、北京日本学研究中心主办的认知语法系列讲座“我与认知语法的37年”顺利结束。本次系列讲座共分三讲,分别于9月11日、9月18日、9月25日,通过zoom会议在线上召开。讲座邀请到日本东京大学教授西村义树担任主讲,郑若曦老师担任主持。

讲座的第一讲,西村老师简要介绍了认知语法从1987年发轫以来的发展历程,并提纲挈领地总结了认知语法的几条基本观点。首先,他强调了认知语法的核心观点:即语法和词汇一样,均是形式和意义的结合体,即象征单位。其次,无论是词汇还是语法,均反映了认知主体对事件的特定的识解方式(construal),比如主动句和被动句虽然描述的是同一个事态,但因对事态的识解方式不同,因此语义不同。第三,语言中词汇与语法并不是截然二分的,而是构成连续统,它们只是在抽象度和复杂度上存在差异,但均是形式和意义的结合体。最后,认知语法不预设普遍语法的存在,更看重不同语言在语义上的多样性。

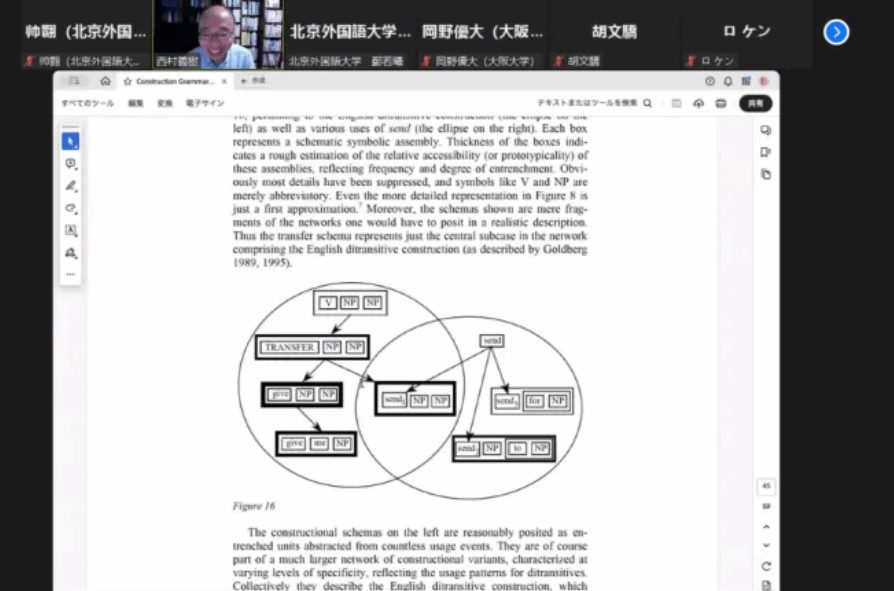

讲座的第二讲,西村老师首先针对上一讲提出的“词汇和语法的连续性”这一观点进行了补充说明。西村教授援引“基于用法的模型(usage-based model)”的观点,强调了语言单位是通过实际的使用自下而上逐渐浮现的,我们既不会脱离语法而单独习得send这样的词汇,也不会脱离与之共现的词汇而单独习得VP NP NP这样的双及物构式,因此send NP NP, give me NP这样既属于词汇知识又属于语法知识的语言单位在认知语法研究中具有重要地位。接着,西村教授以日语和英语的使役句和被动句为分析对象,在基于原型理论对典型使役句和被动句的语义特征进行细致界定的基础上,重点考察了工具主语的使役句、单纯表责任的使役句、使役句与被动句的连续性等语言现象,进而展现了不同语言如何在共享原型的基础上向不同方向发生语义扩展。

讲座的第三讲,西村老师重点聚焦了“转喻”现象。首先,西村老师指出,转喻不同于隐喻,是基于“临近性”而发生语义扩展的语言现象,它不限于名词表达(如“最近また村上春樹を読み始めた”中的“村上春樹”),也适用于动词、形容词等其他词类(如“トイレットペーパーを流す”“トイレを流す”中的“流す”)。其次,西村老师阐述了转喻背后所体现的人类的基本认知能力——“参照点能力”和“在同一框架中激活不同焦点的能力”。最后,西村老师指出语法中也大量存在转喻现象,如“It is difficult to read this book”和“This book is difficult to read”之间也构成转喻关系。

在西村老师的讲述后,现场就认知语法与构式语法的关系、基于认知语法的汉日对比研究的可能性、转喻与语法化的关系等问题展开了热烈的讨论。整个讲座气氛热烈,北京外国语大学、日本东京大学、北京师范大学、上海外国语大学、大连外国语大学等多校专家学者共同与会,三次讲座报名人数近300人,最终共计近250人次参会,在国内外产生了很好的反响。

主讲人:西村义树 东京大学教授

简介:西村义树,东京大学教授,东京大学人文社会系研究科语言学研究室主任,东京言语研究所所长。日本著名语言学家,长期致力于认知语言学、语义学、日英对比语言学的研究,尤其在认知语法、认知语义学、语言哲学、语言与翻译等领域中成果卓著。著有《認知言語学を紡ぐ》《認知言語学を拓く》《日英対照 文法と語彙への統合的アプローチ-生成文法・認知言語学と日本語学》《明解言語学辞典》《言語学の教室:哲学者と学ぶ認知言語学》等多部有影响力的著作。